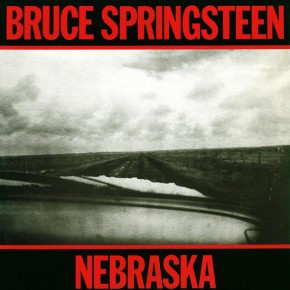

Bruce Springsteen / Nebraska

Rédigé par costello22 / 01 octobre 1982 /

30 après retour sur le chef d’oeuvre indépassable de Bruce Springsteen. L’occasion de relire la magnifique chronique publiée à l’époque par Laurent Chalumeau dans Rock&Folk. Chronique qui trouve une résonance dans l’Amérique d’aujourd’hui. Chalumeau y fait référence à la future grande crise économique de 1989. Il s’était juste trompé de deux décennies…

Springsteen a raison. D’ailleurs, il n’a pas le choix. Il ne fait pas ce qu’il veut, même pas ce qu’il peut. Il fait ce qu’il a à faire.

Springsteen est un gars qui se débat dans les affres du pouvoir et de son exercice. Ne pas croire ce qu’il y a marqué dans Le Monde. C’est pas la Maison Blanche, le Congrès ou la C.I.A. qui sont les jules aux States. A la rigueur le syndicat des camionneurs. Mais surtout, ce qui gouverne l’Amérique, c’est l’Amérique et le rêve qui va avec. Quoi que l’Amérique décide ou fasse, c’est pour le rêve. Même les erreurs qui abîment le rêve, à l’origine, elles étaient prévues pour le réaliser, le rêve. Après on change de tactique pour rafistoler le rêve. Mais l’important, ça reste toujours le rêve. Depuis la mort de John Ford, c’est Springsteen qu’est aux manettes. Monsieur le Président, le Boss même, si ça fait plaisir à la bouche des foules de dire le mot, Lincoln avec une guitare, tout ce que vous voulez. Il vient de rendre public son dernier décret.

Et il a raison.

Changeons de ton : le disque s’appelle Nebraska. Comme la première chanson. Nebraska. En deux minutes trente, le gars de la chanson a le temps de se faire sucer par une majorette de quatorze ans, de tuer dix personnes avec son 410 à canon scié et de passer à la chaise en disant que tout ça, c’est la faute à la méchanceté du monde. Je raconte ça pour vous donner un point de référence. Parce que tout au long du disque, il y a plus de coup de surin en vache, de chargeurs de 38 vidés dans la bouche d’un passant juste pour voir la tête que ça va lui faire, de pouces sournoisement cassés par le flic au moment où il passe les menottes au clodo, plus de violence sale et ravagée, avec des bouts de bidoche partout sur les murs et des ventres déchirés pour rien, que dans tout Peckinpah. Et puis ce serait trop tentant de vous raconter le film. Les films. Je dois résister.

Ce disque de fou, Springsteen l’a fait tout seul. Tout, tout seul. Sur un quatre pistes. Chez lui. Dans son coin de Jersey. Là où la bière coûte systématiquement cinquante cents de moins que de l’autre côté de la rivière, à Manhattan. Et où on ne sait pas qui est Andy Warhol. Tout seul. Comme Fogerty quand il a quitté Creedence. Et sûr que, du fond de son ranch dans l’Oregon, John va aimer Nebraska. Il va peut-être trouver ça un peu trop littéraire. Trop bavard. Mais n’empêche, ça va lui faire plaisir, ce disque. Même si le gamin peut pas s’empêcher de mettre trop de mots dans ses chansons.

Tom Petty aussi va aimer ça. Tom Petty, aujourd’hui, on dit que c’est le Springsteen de la Côte Ouest ( même s’il est né dans la gadoue en Floride ). Tom Petty, il va se dire : Sacré Bruce. On est vraiment pareils, lui et moi. Sauf que lui, il connaît plus de mots pour mettre dans les chansons.

Ça va leur plaire. Springsteen tout seul avec sa guitare et son harmonica. Je suis comme vous : je hais l’harmonica. Mais là, il l’utilise comme l’idée que certains se font du synthétiseur : il n’a qu’à souffler dedans pour que les paysages défilent.

La guitare, le biniou et la voix. Le plus souvent, il chante comme si on lui avait frotté l’encolure avec une râpe à fromage. Ça, c’est quand il parle des flics et des gouapes qui se canardent. Parfois pourtant, il veut chasser le naturel : ça paraît tirer vers le Paul Simon doucereux – quand il parle d’une maison de riches, presque un château, en haut de la colline. Mais comme il a des mots comme autoroute, voiture, usine à prononcer, très vite il a l’organe qui dérape, il cesse de susurrer et les rouflaquettes repoussent au galop. Avec sa voix et son harmonica, il a besoin de rien d’autre. A se demander pourquoi le E Street B. existe. S’il a besoin de chœurs féminins, Bruce se les prend et va se les coincer dans la porte de la cuisine. Le cri qu’il pousse ressemble surtout pas à une voix de fille. Plutôt à un coyote qui hurle au pied d’une éolienne. Mais c’est bien aussi.

Il parle de son père, de l’été, du soir. Le soir, c’est pour les balades avec son père. La nuit, c’est pour les crimes. C’est plein de familles, de saisons, de lumières d’usines jolies de loin. De trucs que l’habitude a rendus naturels.

C’est pour ça que ça va plaire à Fogerty. Les choses simples et les questions bêtes qu’elles inspirent, du genre qui va arrêter la pluie ? : où est passée l’innocence que l’Histoire a volée ? Pourquoi les gens peuvent plus croire qu’ils ont une âme avec un peu de Saint-Esprit dedans ? Pourquoi est-ce qu’ils peuvent plus croire ce que leurs yeux voient ? Pourquoi les yeux trouvent pas à voir ce qu’ils aimeraient regarder en face ? Juste une question bête : pourquoi un père, une mère, si c’est pour qu’ils aiment pas leurs mômes et que les mômes les haïssent ? Pourquoi, ces temps-ci, tout semble avoir été repeint avec un balai à chiottes ?

Il y a une chanson avec un riff piqué à Cochran et des paroles qui ressemblent à ces papiers géniaux que Libé a publiés : Detroit Graffiti. La fermeture des usines, la Motor City qui meurt et tout ça. Johnny 99. Johnny bute le gardien de nuit parce qu’il est bourré et qu’il trouve pas de boulot. Le juge lui colle quatre-vingt-dix-neuf ans. D’où le surnom.

Juste après, il y a une chanson sur le flic à moto. Le Highway Patrolman, comme le feuilleton débile et bondissant du même nom. A ceci près que là on rigole pas. C’est dans le Michigan. Le gars est en patrouille de nuit. Il reçoit un appel. Il rapplique. Le jeune type est par terre sur le carrelage du troquet avec la tête qui saigne comme un robinet et sa môme qui pleure dans un coin. On annonce au flic que c’est son frère qu’il va falloir qu’il poursuive. Le gars enfourche sa Gold Wing. La fin du film est dans le disque. L’anti Mad Max.

Les deux chansons se suivent. Cops & Robbers. Police & Thieves. Johnny 99 et le Patrouilleur de l’Autoroute. Il les renvoie tous dos à dos et n’en condamne personne. J’aime ça, c’est pas de la philo. Que personne n’aille lui reprocher d’être prétentiard ou moralisateur. Ou alors, s’il moralise, il fait ça à l’Américaine : en racontant. Ça limite les dégâts.

C’est pas un disque de rock, c’est des caractères. Un machin d’amour dédié à l’Amérique, au détour de portraits de quelques Américains. Des restes d’Amérique cherchés au fond des Ricains. Flics, taulards, métallos, hoboes, tocards, rupins même ( mais pas le plus petit junk, ce qui n’a rien d’étonnant ). Il part au fond de leurs vies de merde à la recherche de ce qu’ils n’ont pas encore réussi à gâcher. Ce qu’ils ont tous reçu en naissant ou en émigrant là-bas : un peu du truc. Ce truc qui les unit. Vous vous souvenez de Tom Wolfe : La Fraternité du Truc. Le truc : ce rêve tordu et irréalisable, pourri, raté avant même d’avoir été conçu. Mais qu’on peut justement trouver beau à cause de ça.

Les petits malins vont appeler ça du naturalisme. Les petits malins se gourent. Je ne vous parle pas du dernier single de Zola. Même pas d’un collector’s de Steinbeck. Au contraire. Sous la masse des effets de réel et les apparences du vérisme le plus pesant, tout ça n’est que pure fiction, licence poétique et vagabondage. Parce qu’aucun des types dont Springsteen parle n’existe, ou du moins n’existe comme ça : aussi pur, aussi épuré, aussi exemplaire et chargé de symboles. A la différence d’un Guthrie qui faisait ça par boyscoutisme ou d’un Dylan qui le faisait par calcul, Springsteen raconte les humbles et les foireux par vice esthétique. Sans s’apitoyer. Il souffle sur les braises d’une chimère qui reste pour lui la seule chance de survie du pays où il vient. Disons qu’il chante ses petites histoires comme on couvre un livre. Pour protéger ce qui vous est cher d’une bouteille d’encre qui se renverse. Il chante ça pour s’aider à croire que l’homme ricain existe encore, ou pourrait un jour exister. L’homme ricain donc, pour pas mal de gens, l’homme tout court.

Et le disque cause de ça, de l’homme, d’un fantasme d’humanité, d’un pari géo-métaphysique entrepris il y a à peine deux siècles et qui, d’une façon ou d’une autre, a concerné un peu tout le monde : le kid d’Aubervilliers à cause des jeans qu’il porte et des poses qu’il prend. Ou le kid des rizières à cause du défoliant qu’il a reçu sur la cafetière.

Six disques à présent que Springsteen pleure parce que ça n’a pas marché, le Nouveau Monde. Il pleure et fait semblant d’y croire encore, great pretender, quand Dylan se contentait de persifler. God on our side ! Tu parles ! Springsteen, lui, a compris que c’était encore plus grave que ça. Dieu, quand ils ont commencé à buter les rouges et à défricher, ils croyaient pas l’avoir avec eux ! Ils étaient sûrs de l’avoir dans le slip ! Sûrs d’être guidés, de bien faire, qui qu’ils tuent, qui qu’ils violent. Dans le slip. Or, Dieu ne fréquente pas ces endroits-là…

C’est juste un malentendu, et du coup les usines ferment. Nebraska est là pour essayer de dire qu’il ne faut pas se moquer d’une Cadillac usée ou d’une queue flasque. Qu’avec un peu d’efforts et de bonne volonté, un peu de foi dans le truc, ça pourrait redémarrer, il doit rester une goutte.

Parce qu’il y a cette chanson, Open All Night. Le premier couplet, vous verrez, ressemble à un article de Nitro. C’est la seule où il joue de la guitare électrique. Forcément ! Il y raconte les javas le samedi soir au rock club du coin. Un rock club du Jersey, pas le Rose Bonbon. Et là, ça reste ouvert. Pendant la décrépitude, la fête continue. Ça tombe en ruine, mais tant que ça tient, ça RESTERA OUVERT et on guinchera. Et on guinchera encore quand il n’y aura plus que les décombres.

Et surtout, il y a cette merveille de sobriété qui conclut l’affaire. Reason To Believe. Une raison de croire, et pas nécessairement en Dieu. Du gospel laïque.

C’est construit comme une symphonie de ballast, un cantique d’aiguillage, une berceuse pour hobo, trimardeur et traîne-savates. Ça mérite de devenir le This Land Is Your Land de la grande crise de 1989. Sam Cooke aurait pu chanter ça quand il était avec les Soul Stirrers. Elvis aurait pu aller le beugler à une veillée baptiste quand il avait quinze ans. C’est une chanson de marche du calibre de Auprès de ma Blonde, une chanson de bivouac de la classe de la claire fontaine. Traitez-moi de folkeux si ça peut vous aider à vous sentir rocker, mais ne prononcez plus jamais les mots suivants : Rio Bravo, Wyatt Earp, Liberty Valance, Josey Walles. Au moins, soyez logiques dans vos contresens.

C’est pas de la liturgie, c’est un exercice de style. Ici, la foi, c’est juste une métaphore. Juste un procédé choisi parce qu’on sait l’effet bœuf qu’il fait, surtout sur les païens. Rien à voir avec les calotineries rances du Zim.

30 après retour sur le chef d’oeuvre indépassable de Bruce Springsteen. L’occasion de relire la magnifique chronique publiée à l’époque par Laurent Chalumeau dans Rock&Folk. Chronique qui trouve une résonance dans l’Amérique d’aujourd’hui. Chalumeau y fait référence à la future grande crise économique de 1989. Il s’était juste trompé de deux décennies…

Springsteen a raison. D’ailleurs, il n’a pas le choix. Il ne fait pas ce qu’il veut, même pas ce qu’il peut. Il fait ce qu’il a à faire.

Springsteen est un gars qui se débat dans les affres du pouvoir et de son exercice. Ne pas croire ce qu’il y a marqué dans Le Monde. C’est pas la Maison Blanche, le Congrès ou la C.I.A. qui sont les jules aux States. A la rigueur le syndicat des camionneurs. Mais surtout, ce qui gouverne l’Amérique, c’est l’Amérique et le rêve qui va avec. Quoi que l’Amérique décide ou fasse, c’est pour le rêve. Même les erreurs qui abîment le rêve, à l’origine, elles étaient prévues pour le réaliser, le rêve. Après on change de tactique pour rafistoler le rêve. Mais l’important, ça reste toujours le rêve. Depuis la mort de John Ford, c’est Springsteen qu’est aux manettes. Monsieur le Président, le Boss même, si ça fait plaisir à la bouche des foules de dire le mot, Lincoln avec une guitare, tout ce que vous voulez. Il vient de rendre public son dernier décret.

Et il a raison.

Changeons de ton : le disque s’appelle Nebraska. Comme la première chanson. Nebraska. En deux minutes trente, le gars de la chanson a le temps de se faire sucer par une majorette de quatorze ans, de tuer dix personnes avec son 410 à canon scié et de passer à la chaise en disant que tout ça, c’est la faute à la méchanceté du monde. Je raconte ça pour vous donner un point de référence. Parce que tout au long du disque, il y a plus de coup de surin en vache, de chargeurs de 38 vidés dans la bouche d’un passant juste pour voir la tête que ça va lui faire, de pouces sournoisement cassés par le flic au moment où il passe les menottes au clodo, plus de violence sale et ravagée, avec des bouts de bidoche partout sur les murs et des ventres déchirés pour rien, que dans tout Peckinpah. Et puis ce serait trop tentant de vous raconter le film. Les films. Je dois résister.

Ce disque de fou, Springsteen l’a fait tout seul. Tout, tout seul. Sur un quatre pistes. Chez lui. Dans son coin de Jersey. Là où la bière coûte systématiquement cinquante cents de moins que de l’autre côté de la rivière, à Manhattan. Et où on ne sait pas qui est Andy Warhol. Tout seul. Comme Fogerty quand il a quitté Creedence. Et sûr que, du fond de son ranch dans l’Oregon, John va aimer Nebraska. Il va peut-être trouver ça un peu trop littéraire. Trop bavard. Mais n’empêche, ça va lui faire plaisir, ce disque. Même si le gamin peut pas s’empêcher de mettre trop de mots dans ses chansons.

Tom Petty aussi va aimer ça. Tom Petty, aujourd’hui, on dit que c’est le Springsteen de la Côte Ouest ( même s’il est né dans la gadoue en Floride ). Tom Petty, il va se dire : Sacré Bruce. On est vraiment pareils, lui et moi. Sauf que lui, il connaît plus de mots pour mettre dans les chansons.

Ça va leur plaire. Springsteen tout seul avec sa guitare et son harmonica. Je suis comme vous : je hais l’harmonica. Mais là, il l’utilise comme l’idée que certains se font du synthétiseur : il n’a qu’à souffler dedans pour que les paysages défilent.

La guitare, le biniou et la voix. Le plus souvent, il chante comme si on lui avait frotté l’encolure avec une râpe à fromage. Ça, c’est quand il parle des flics et des gouapes qui se canardent. Parfois pourtant, il veut chasser le naturel : ça paraît tirer vers le Paul Simon doucereux – quand il parle d’une maison de riches, presque un château, en haut de la colline. Mais comme il a des mots comme autoroute, voiture, usine à prononcer, très vite il a l’organe qui dérape, il cesse de susurrer et les rouflaquettes repoussent au galop. Avec sa voix et son harmonica, il a besoin de rien d’autre. A se demander pourquoi le E Street B. existe. S’il a besoin de chœurs féminins, Bruce se les prend et va se les coincer dans la porte de la cuisine. Le cri qu’il pousse ressemble surtout pas à une voix de fille. Plutôt à un coyote qui hurle au pied d’une éolienne. Mais c’est bien aussi.

Il parle de son père, de l’été, du soir. Le soir, c’est pour les balades avec son père. La nuit, c’est pour les crimes. C’est plein de familles, de saisons, de lumières d’usines jolies de loin. De trucs que l’habitude a rendus naturels.

C’est pour ça que ça va plaire à Fogerty. Les choses simples et les questions bêtes qu’elles inspirent, du genre qui va arrêter la pluie ? : où est passée l’innocence que l’Histoire a volée ? Pourquoi les gens peuvent plus croire qu’ils ont une âme avec un peu de Saint-Esprit dedans ? Pourquoi est-ce qu’ils peuvent plus croire ce que leurs yeux voient ? Pourquoi les yeux trouvent pas à voir ce qu’ils aimeraient regarder en face ? Juste une question bête : pourquoi un père, une mère, si c’est pour qu’ils aiment pas leurs mômes et que les mômes les haïssent ? Pourquoi, ces temps-ci, tout semble avoir été repeint avec un balai à chiottes ?

Il y a une chanson avec un riff piqué à Cochran et des paroles qui ressemblent à ces papiers géniaux que Libé a publiés : Detroit Graffiti. La fermeture des usines, la Motor City qui meurt et tout ça. Johnny 99. Johnny bute le gardien de nuit parce qu’il est bourré et qu’il trouve pas de boulot. Le juge lui colle quatre-vingt-dix-neuf ans. D’où le surnom.

Juste après, il y a une chanson sur le flic à moto. Le Highway Patrolman, comme le feuilleton débile et bondissant du même nom. A ceci près que là on rigole pas. C’est dans le Michigan. Le gars est en patrouille de nuit. Il reçoit un appel. Il rapplique. Le jeune type est par terre sur le carrelage du troquet avec la tête qui saigne comme un robinet et sa môme qui pleure dans un coin. On annonce au flic que c’est son frère qu’il va falloir qu’il poursuive. Le gars enfourche sa Gold Wing. La fin du film est dans le disque. L’anti Mad Max.

Les deux chansons se suivent. Cops & Robbers. Police & Thieves. Johnny 99 et le Patrouilleur de l’Autoroute. Il les renvoie tous dos à dos et n’en condamne personne. J’aime ça, c’est pas de la philo. Que personne n’aille lui reprocher d’être prétentiard ou moralisateur. Ou alors, s’il moralise, il fait ça à l’Américaine : en racontant. Ça limite les dégâts.

C’est pas un disque de rock, c’est des caractères. Un machin d’amour dédié à l’Amérique, au détour de portraits de quelques Américains. Des restes d’Amérique cherchés au fond des Ricains. Flics, taulards, métallos, hoboes, tocards, rupins même ( mais pas le plus petit junk, ce qui n’a rien d’étonnant ). Il part au fond de leurs vies de merde à la recherche de ce qu’ils n’ont pas encore réussi à gâcher. Ce qu’ils ont tous reçu en naissant ou en émigrant là-bas : un peu du truc. Ce truc qui les unit. Vous vous souvenez de Tom Wolfe : La Fraternité du Truc. Le truc : ce rêve tordu et irréalisable, pourri, raté avant même d’avoir été conçu. Mais qu’on peut justement trouver beau à cause de ça.

Les petits malins vont appeler ça du naturalisme. Les petits malins se gourent. Je ne vous parle pas du dernier single de Zola. Même pas d’un collector’s de Steinbeck. Au contraire. Sous la masse des effets de réel et les apparences du vérisme le plus pesant, tout ça n’est que pure fiction, licence poétique et vagabondage. Parce qu’aucun des types dont Springsteen parle n’existe, ou du moins n’existe comme ça : aussi pur, aussi épuré, aussi exemplaire et chargé de symboles. A la différence d’un Guthrie qui faisait ça par boyscoutisme ou d’un Dylan qui le faisait par calcul, Springsteen raconte les humbles et les foireux par vice esthétique. Sans s’apitoyer. Il souffle sur les braises d’une chimère qui reste pour lui la seule chance de survie du pays où il vient. Disons qu’il chante ses petites histoires comme on couvre un livre. Pour protéger ce qui vous est cher d’une bouteille d’encre qui se renverse. Il chante ça pour s’aider à croire que l’homme ricain existe encore, ou pourrait un jour exister. L’homme ricain donc, pour pas mal de gens, l’homme tout court.

Et le disque cause de ça, de l’homme, d’un fantasme d’humanité, d’un pari géo-métaphysique entrepris il y a à peine deux siècles et qui, d’une façon ou d’une autre, a concerné un peu tout le monde : le kid d’Aubervilliers à cause des jeans qu’il porte et des poses qu’il prend. Ou le kid des rizières à cause du défoliant qu’il a reçu sur la cafetière.

Six disques à présent que Springsteen pleure parce que ça n’a pas marché, le Nouveau Monde. Il pleure et fait semblant d’y croire encore, great pretender, quand Dylan se contentait de persifler. God on our side ! Tu parles ! Springsteen, lui, a compris que c’était encore plus grave que ça. Dieu, quand ils ont commencé à buter les rouges et à défricher, ils croyaient pas l’avoir avec eux ! Ils étaient sûrs de l’avoir dans le slip ! Sûrs d’être guidés, de bien faire, qui qu’ils tuent, qui qu’ils violent. Dans le slip. Or, Dieu ne fréquente pas ces endroits-là…

C’est juste un malentendu, et du coup les usines ferment. Nebraska est là pour essayer de dire qu’il ne faut pas se moquer d’une Cadillac usée ou d’une queue flasque. Qu’avec un peu d’efforts et de bonne volonté, un peu de foi dans le truc, ça pourrait redémarrer, il doit rester une goutte.

Parce qu’il y a cette chanson, Open All Night. Le premier couplet, vous verrez, ressemble à un article de Nitro. C’est la seule où il joue de la guitare électrique. Forcément ! Il y raconte les javas le samedi soir au rock club du coin. Un rock club du Jersey, pas le Rose Bonbon. Et là, ça reste ouvert. Pendant la décrépitude, la fête continue. Ça tombe en ruine, mais tant que ça tient, ça RESTERA OUVERT et on guinchera. Et on guinchera encore quand il n’y aura plus que les décombres.

Et surtout, il y a cette merveille de sobriété qui conclut l’affaire. Reason To Believe. Une raison de croire, et pas nécessairement en Dieu. Du gospel laïque.

C’est construit comme une symphonie de ballast, un cantique d’aiguillage, une berceuse pour hobo, trimardeur et traîne-savates. Ça mérite de devenir le This Land Is Your Land de la grande crise de 1989. Sam Cooke aurait pu chanter ça quand il était avec les Soul Stirrers. Elvis aurait pu aller le beugler à une veillée baptiste quand il avait quinze ans. C’est une chanson de marche du calibre de Auprès de ma Blonde, une chanson de bivouac de la classe de la claire fontaine. Traitez-moi de folkeux si ça peut vous aider à vous sentir rocker, mais ne prononcez plus jamais les mots suivants : Rio Bravo, Wyatt Earp, Liberty Valance, Josey Walles. Au moins, soyez logiques dans vos contresens.

C’est pas de la liturgie, c’est un exercice de style. Ici, la foi, c’est juste une métaphore. Juste un procédé choisi parce qu’on sait l’effet bœuf qu’il fait, surtout sur les païens. Rien à voir avec les calotineries rances du Zim.

Un disque enregistré dans sa cuisine ?

Un autre aurait fait ce disque, pris ce risque, je le sortais de la ville avec goudron et plumes. Seulement voilà, c’est Springsteen. Et je suis pas un inconditionnel. Pour vous situer, je prends The River pour une grosse flaque croupie. J’ai juste les yeux ouverts. On y peut rien : Springsteen est le seul aujourd’hui à avoir la carrure, le personnage et le rayonnement qui mettent de l’électricité dans un album acoustique. Le seul à pouvoir oser ça. Le seul à pouvoir lui donner un sens. Car il est le seul à avoir été effectivement élu par les Ricains et les indigènes qui peuplent leurs colonies européennes. Le seul à avoir le droit de parler au nom de tout ce petit monde. Et dire qu’il est le seul n’est pas une surenchère, un slogan ou une déclaration d’amour. C’est juste un constat, dont finalement je m’accommode assez bien : Springsteen est le seul et, j’allais presque oublier de le préciser, son dernier album est superbe, comme on dit dans les chroniques de disques. Quoi qu’on vous prétende ailleurs, croyez ce que vous venez de lire.

Laurent Chalumeau

Rock&Folk, octobre 1982

Un disque enregistré dans sa cuisine ?

Un autre aurait fait ce disque, pris ce risque, je le sortais de la ville avec goudron et plumes. Seulement voilà, c’est Springsteen. Et je suis pas un inconditionnel. Pour vous situer, je prends The River pour une grosse flaque croupie. J’ai juste les yeux ouverts. On y peut rien : Springsteen est le seul aujourd’hui à avoir la carrure, le personnage et le rayonnement qui mettent de l’électricité dans un album acoustique. Le seul à pouvoir oser ça. Le seul à pouvoir lui donner un sens. Car il est le seul à avoir été effectivement élu par les Ricains et les indigènes qui peuplent leurs colonies européennes. Le seul à avoir le droit de parler au nom de tout ce petit monde. Et dire qu’il est le seul n’est pas une surenchère, un slogan ou une déclaration d’amour. C’est juste un constat, dont finalement je m’accommode assez bien : Springsteen est le seul et, j’allais presque oublier de le préciser, son dernier album est superbe, comme on dit dans les chroniques de disques. Quoi qu’on vous prétende ailleurs, croyez ce que vous venez de lire.

Laurent Chalumeau

Rock&Folk, octobre 1982